Eine Radreise durch Dänemark: Von Herning nach Humlum an den Limfjord und weiter nach Nykøbing Mors

Herning – Humlum | Der Reiseleiter wacht immer früh auf. Er richtet dann erst sich und anschließend den Tag her. Die Tagherrichtung beinhaltet das Herstellen eines Frühstücks, ein wunderbarer Service. Ich liege noch im Bett, rieche Kaffee und Brötchen und denke mir: Noch ein bisschen, dann stehe ich auf.

An diesem Tag wurde der Reiseleiter Kunde seines sonst eigenen Services: Wir hatten Bed & Breakfast gebucht und lagen beide noch im Bett, als ein betörender Frühstücksduft zu uns in Obergeschoss zog. Alsdann brachte Maria auch schon frische Brötchen, Müsli, Joghurt, Milch und …. //*dramaturgische Pause … Waffeln die Treppe hinauf. Wir waren verzückt.

Wir schlugen uns die Bäuche voll. Was nicht mehr reinpasste, durften wir mitnehmen. Welch Geschenk!

Während wir frühstückten, holte der Hausherr im Garten den dänischen Wimpel vom Fahnenmast und hisste die große Nationalflagge. In der Nachbarschaft, erklärte er später, hätten an diesem Wochenende einige Menschen Geburtstag. Da sei es Tradition, die Flagge zur Gratulation zu hissen.

„Übrigens“, sagte Maria, „wenn ihr bis nach Skagen hoch wollt, solltet ihr euch auf etwas gefasst machen.“ In dieser Zeit des Jahres seien eine Menge neureiche Kopenhagener dort – Porsche, Polo-Shirt, Pullover über den Schultern, dazu Aperol Spritz. Wir nahmen das zunächst so zur Kenntnis. Ich werde in einem späteren Beitrag darauf zurückkommen.

Der Tag sollte uns an den Limfjord führen. Wir radelten durch Felder, über Landstraßen und Wirtschaftswege, bis wir Holstebro erreichten. Über das Radfahren durch Dänemark lässt sich wenig erzählen, weil schlichtweg wenig passiert. Stellen Sie sich eine wellige Landschaft aus Korn- und Kartoffelfeldern vor, ab und zu ein Waldsaum, nach einigen Kilometern fahren Sie an ein paar Bauernhöfe vorbei, ab und an kommt eine Kirche. Schwalben kreuzen den Himmel. Raubvögel schweben über den Feldern. Sie hören Ihre Reifen auf dem Asphalt, das Surren der Kette und ein leises Knacken, wenn Sie einen Gang hoch- oder runterschalten. Sie befinden sich in einem Zustand unfokussierter Konzentration; Sie sehen eine einzelne Mohnblume inmitten eines Kornfeldes, ein winziger Frosch hüpft vor Ihnen über den Asphalt. Auf dem Briefkasten eines Bauernhauses sind sieben Figuren abgebildet: Mutter, Vater und fünf Kinder. In der Ferne dunkle Wolken.

In Holstebro begann es zu regnen. Für derartige Ereignisse hatten wir Regenkleidung eingepackt: Kinder und Reiseleiter besitzen Regenjacken und -hosen, ich einen Radponcho. Der Poncho ist gelb, ich sehe in ihm aus wie ein riesiges Küken. Er hat Schlaufen für den Leib, damit er nicht hochweht, und Schlaufen für die Arme, damit er sich wie ein Zelt vom Kopf zum Lenkrad spannt und die Beine trocken hält.

Als es in Holstebro zu regnen begann, just als wir aus der Stadt hinausfuhren und an einem McDonald’s vorbeikamen, waren es bis zu unserem Etappenziel in Humlum noch 24 Kilometer. Auf 24 Kilometern Strecke kann es auf unterschiedliche Arten regnen. Am Anfang regnete es leicht von oben. Dann regnete es fest von oben. Dann regnete es heftig von vorne. Irgendwann regnete es von unten nach oben. Unerfreulicherweise windete es auch; zudem ging es bergauf. Die Hälfte der Strecke schob ich KindDrei gegen den Wind die Hügel hinauf. Irgendwann, wir warfen schon fast am Ziel, hielt sie mir ihre Hand hin und sagte: Schau mal, meine Hand sieht aus wie nach der Badewanne.

Es gibt ein Foto von uns, wie wir auf dem Campingplatz im Humlum ankommen, an unserer gemieteten Hütte. Man nennt diese Art des Wohnens wohl Glamping. Auf dem Foto ist allerdings wenig Glam zu sehen. Wir stehen gut durchgeweicht vor der Hütte, während das Wasser von uns hinab tropft, und gucken bedröppelt.

Der Reiseleiter fuhr noch einmal heldenhaft los, kaufte Abendessen und Aufbackbrötchen. Die Kinder duschten. Ich suchte die Waschmaschine, und wusch alles, was nass geworden war, einmal durch.

Der Tag endete mit Leinen voller Wäsche in einer sehr kleinen Hütte, Nudeln mit Soße und gutem Schlaf.

Herning – Humlum

Entfernung: 60 Kilometer

Höhenmeter: 242

Reine Fahrzeit: 3 Stunden 38

Ein Tag in Humlum | Die Hütte war klein, aber solange sich niemand bewegte, war sie gemütlich. Eigentlich hatten wir keine Wäscheleinen dabei – aber drei Turnbeutel, aus denen der Reiseleiter die Kordeln zog und zu einer Leine spannte.

Als wir am nächsten Tag erwachten, regnete es immer noch. Der Reiseleiter präparierte sich und den Tag, Frühstücksduft zog durch die Hütte. Wir setzten uns zwischen die Leinen und die Wäsche, frühstückten und beschlossen, danach noch einmal ins Bett zu gehen. Die Kinder bekamen das iPad, der Reiseleiter las ein Buch. Mir fielen nach zehn Seiten die Augen zu, und ich nickte noch einmal ein. Als ich erwachte, regnete es immer noch und es roch nach feuchtem Hund. Der Reiseleiter hatte begonnen, unsere Schuhe im Backofen zu trocknen.

Später am Tag klarte es für eine Stunde auf, und wir machten uns auf den Weg zum Limfjord – einmal das Wasser sehen und den Kopf lüften. Während ich anschließend zum Supermarkt fuhr, um fürs Abendessen einzukaufen, gingen der Reiseleiter und die Kinder noch einmal los, baden. Wenn kein Badewetter ist, muss man sich welches vorstellen, dann wird es auch warm.

Am Abend dann EM-Finale. Wir saßen zwischen weiterhin herabhängenden Hosen und Pullovern, mampften Chips, tranken Limo und feuerten die Spanier (Reiseleiter) und die Engländer an (die Kinder). Mir war es wurscht. Nachdem Schlusspfiff krochen wir in unsere Betten und hörten dem Regen zu, der wieder eingesetzt hatte.

Humlum – Nykøbing Mors | Ein neuer Tag, ein neuer Einsatz für den Kükenponcho. Wir fuhren los, und es regnete. Erst regnete es nur leicht von oben. Dann fuhren wir auf eine Brücke, der Wind peitschte uns die Tropfen ins Gesicht, es regnete wild in die Augen. Ein Moment, in dem man gewöhnlich schlechte Laune bekommt, aber ich hatte keine Gelegenheit, schlechte Laune zu haben, denn ich musste gegen den Wind anfahren – und überhaupt war die Situation ziemlich absurd. Ich meine: Wer fährt bitteschön bei solch einem Wetter Fahrrad?

Als ich am Tag zuvor einkaufen war, hatte ich Mülltüten gekauft, um sie mir um die Schuhe zu wickeln. Man gewinnt keinen Schönheitswettbewerb. Aber ich wollte auch nicht wieder Flossen bekommen und meine Schuhe im Backofen trocknen müssen.

So fuhr ich im wehenden Küken-Poncho, mit flatternden Mülltüten um den Füßen, über den Limfjord in Richtung Uglev.

Als wir die Fähre zur Insel Mors erreichten, nickte der Fährmann uns zu und sagte: „Shitty veijr til cykling“, scheiß Wetter fürs Fahrradfahren. Wie wahr. Und dennoch: Auf der Fähre konnte ich mir die Mülltüten von den Füßen ziehen. Es klarte auf.

Zehn Kilometer vor dem Ziel machten wir noch einmal Halt. Wir saßen auf dem Kies eines Parkplatzes – mit Zimtschnecken, Salzcrackern und Brötchen. Ein Hund kam vorbei, ein schwarzer, wohlgenährter Schnauzer. Er setzte sich zu uns und betrachtete unsere Brötchen. Wir kraulten ihn, er starrte weiter auf die Brötchen. Als wir auf unsere Räder stiegen und wegfuhren, stand er am Rande des Parkplatzes, sah uns nach und trottete dann davon.

Am Abend erreichten wir das Danhostel in Nykøbing Mors.

Die Kinder liefen sofort zum Fjord, der Reiseleiter und ich kochten.

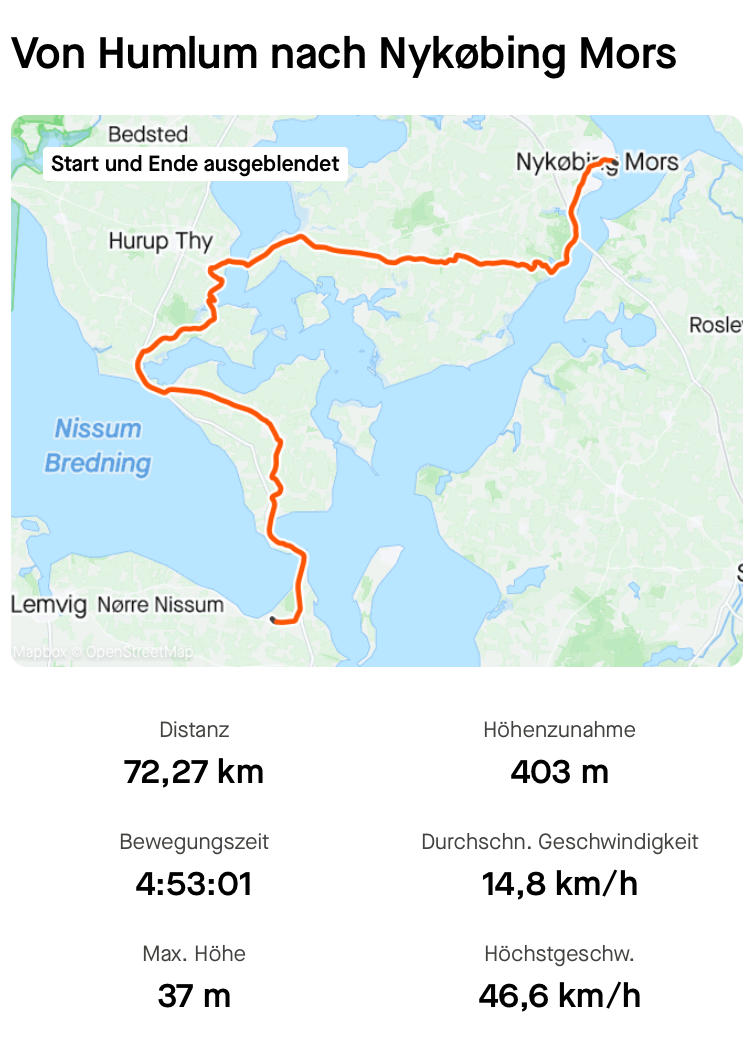

Das war die längste Etappe unserer Reise: 72 Kilometer. Ich werde oft gefragt, wie alt die Kinder sind und wie sie das mitmachen. Die Kinder sind 11, 11 und 14 Jahre alt. Vor zwei Jahren sind wir mit ihnen knapp 50 Kilometer am Tag gefahren. Im vergangenen Jahr fuhren wir mit ihnen vom Münsterland in die Niederlande mit Etappen von 60 bis 65 Kilometern. Damals sagten sie, sie wollten das mal länger machen. Nun sind sie wieder in Jahr älter, die 72 Kilometer haben sie gut geschafft. Wir machen auf unseren Wegen zwei bis drei längere Trink- und Essenspausen, je nach Anstrengung und Umständen. Schön ist natürlich, wenn sich dort ein Spielplatz, ein See oder etwas anderes befindet, das Freude macht. Auf Flachetappen fahren sie bis zu 30 Kilometer durch.

In einer der Packtaschen befindet sich zur Hälfte Essen. Auf einer Etappe essen wir zu Fünft 20 Brötchen, außerdem eine erkleckliche Anzahl Zimtschnecken und Cracker.

Humlum – Nykøbing Mors

Entfernung: 72 Kilometer

Höhenmeter: 403

Reine Fahrzeit: 4 Stunden 53

Cliffhanger | Am Abend saßen der Reiseleiter und ich zusammen und starrten auf verschiedene Wetter-Apps. Die App des dänischen Wetterdienstes war recht zuversichtlich, sagte Regen am Morgen und Regen ab 14 Uhr voraus, dazwischen trocken. Wetter Online zeigte minütlich etwas anderes. Herr Kachelmann sagte Regen voraus – aber keine Regenfelder wie am heutigen Tag, sondern eine tiefblaue Regendecke. Etappenlänge: 71 Kilometer – und keine Möglichkeit, mit einem Zug abzukürzen.