Vorweg | Herzlichen Dank für die Windstärke 17, die mich in den vergangenen Tagen erreichte. Noch dazu so hübsch verpackt und mit begleitender Karte. Eine tolle Überraschung!

Auswärtsspiel | In der vergangenen Woche war ich in zwei Städten in Nordrhein-Westfalen unterwegs und habe mit klugen Menschen gearbeitet. In zwei ganz unterschiedlichen Branchen ging es um gute Prozesse – einmal mit Blick darauf, Einfluss auf notwendige Zuarbeiten zu nehmen, ein anderes Mal mit Blick auf die Vernetzung von Abläufen und auf Potential durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz.

Ich gehe mal kurz auf das Eine und das Andere ein. Wen das nicht interessiert, der möge einfach ein Thema weiterwandern.

Wenn es um Zuarbeiten geht, die andere nicht erledigen, die aber wichtiger Teil eines Prozesses sind und die ein Team braucht, verfällt dieses Team in aller Regel in einen Klagemodus: „Die anderen machen nicht!“ Man ist betrübt und frustriert, nicht selten auch stinkwütend. Das ist total verständlich. Was also tun? Die Lösung wird meist in Apellen gesucht: „Macht doch mal!“ – geäußert in Meetings, in kleinen und großen E-Mail-Verteilern, in Eskalationen. Das führt in genau null Prozent der Fälle zu einer Veränderung des Verhaltens.

(Einzige Ausnahme: Es wird Druck aus der Hierarchie drauf gegeben, dann klappt es für einen Moment. Lässt der Druck wieder nach, lässt auch die Zuarbeit sofort nach.)

Zu klagen und auf die anderen zu zeigen, ist ein nachvollziehbarer Reflex – schließlich hat man klar gesagt, was man braucht, und die anderen liefern einfach nicht. Gleichzeitig ist es wunderbar leicht, auf Andere zu zeigen. Denn es klammert den eigenen Anteil an der Nicht-Zuarbeit aus.

Die schlechte Nachricht ist in diesem Fall: Wer etwas will, muss etwas verändern. An sich und seinem Handeln – auch wenn er sich sicher ist, dass die Verfehlung auf der anderen Seite liegt. Die gute Nachricht ist: Wer sich ernsthaft mit der Perspektive des Gegenübers beschäftigt, schafft allein damit schon eine Veränderung. Niemand macht aus reiner Boshaftigkeit schlechte Arbeit.

Sehr hilfreich, um über Ansatzpunkte nachzudenken, andere zur Zuarbeit zu bewegen, ist das 3K-Modell von Hugo Kehr. Das Modell fußt auf empirisch gestützter Motivationstheorie und schaut auf Kopf, Hand und Bauch, die zusammenspielen, damit man Lust auf eine Aufgabe hat. Der Kopf steht für das Verständnis von Sinn und Ziel, die Hand steht für die Kompetenzen, die man für eine Aufgabe braucht, und der Bauch für die emotionale Passung, für die Freude an der Aufgabe. Ist alles vorhanden, dann ist man motiviert für die Aufgabe (und möglicherweise entsteht sogar Flow, das beglückende Gefühl völliger Vertiefung in eine Aufgabe). Fehlen Aspekte – Kopf, Hand oder Bauch -, ist die Motivation niedriger bis nicht vorhanden.

Bei fehlenden Zuarbeiten sind meiner Erfahrung nach alle drei Aspekte des Modells betroffen: Es fehlt oft an Kontextwissen zur Aufgabe, am Sinn dessen, was von einem erwartet wird. Das Ziel der Zuarbeiten ist nicht klar definiert: Wozu trägt meine Arbeit genau bei? In welcher Form, welchem Fromat soll sie erfolgen? Zusätzlich mangelt es an Handlungswissen, um die Zuarbeit zu bewerkstelligen: Wie geht das genau, was muss ich tun, um den Anforderungen zu genügen? Manchmal mangelt es schlichtweg auch an praktischen Dingen wie Berechtigungen, Werkzeugen oder Software, um die Aufgabe zu erledigen. Zusammengefasst kann man sagen: Derjenige, der fordert, setzt zu viel voraus – zu viel Know-how und zu viel Kontextwissen. Hinzu kommt, dass die Aufgabe nicht als spaßvoll empfunden wird; positive Rückmeldungen gibt es auch kaum – schließlich ist die Zuarbeit selbstverständlich. Im Workshop haben wir die Ebenen erkundet und Lösungen erarbeitet, was wir der anderen Seite anbieten können, um ihnen die Zuarbeit zu erleichtern oder erst zu ermöglichen.

Beim zweiten Termin, als es um die Vernetzung von Prozessen, Automatisierung und künstliche Intellligenz ging, ist mir nochmal aufgefallen, welche großartigen Potentiale für unsere Arbeitswelt darin stecken. Es ging um ITSM-Prozesse, also die Abläufe in IT-Unternehmen, mit denen es gelingt, dass die Kunden die Hard- und Software, die sie fürs Arbeiten brauchen, einfach bestellen können; dass die Anwendungen, Server, Datenbanken und die Netzwerkinfrastruktur immer up-to-date sind und dass schnell und nachhaltig repariert wird, was kaputt ist. Ich habe mittlerweile einen guten Einblick in diese Thematik, auch durch eigene ITIL-Weiterbildung, und es ist mir eine Freude, mit Unternehmen auf mögliche Innovationen zu schauen. Hier schlummert ein großes Potential – gerade wenn man Prozesse nicht einzeln, sondern verneztzt betrachtet. Wir können Abläufe, die heute noch ein Mensch macht, der Technik übergeben, damit die Menschen wertvollere Dinge tun. Gleichzeitig ist die Technik besser und fehlerfreier darin, Routineaufgaben zu erledigen.

Gedanklicher Einschub: In Deutschland schauen wir gerne mit sorgenvollem Blick auf neue Technologien. Das Sorgenvolle löst sich dann schnell von seinen guten Gründen und bekommt ein Eigenleben. Es wird immer größer und mächtiger, bis die neue Idee nur noch aus Bedenken, Stolperfallen, drohendem Unheil und größtmöglichen Schaden besteht. Natürlich ist es wichtig, Risiken zu betrachten – allerdings mit einem neugierigen und erkundenden Blick, nicht mit einem Exorzismusreflex, der den eigenen Status Quo vom bösen Geist des Fortschritts befreien möge.

Als ich wieder zu Hause war, wurde ich gefragt: „Wozu braucht man dich denn bei sowas? Die Experten sitzen doch alle schon am Tisch!“ Mein Auftrag war in dem Fall:

- Die Workshoptage so zu strukturieren, dass einerseits ausreichend Raum für Gedankenaustausch war, andererseits die Diskussionen nicht aus dem Ruder laufen, sondern zum Ziel des Workshops beitragen.

- Methoden anzubieten, um von A nach B zu kommen, vom Inselwissen einzelner Experten zu einem gemeinsamen Verständnis aller Prozesse – und weiter zu Ideen für inselübergreifende Verbesserungen.

- Für ein gutes Miteinander zu sorgen und nicht nur an der Sache zu arbeiten, sondern auch die Beziehung untereinander zu stärken.

- Für Ergebnisse zu sorgen, die konkret genug sind, um nach dem Workshop ohne viel Aufhebens mit der Umsetzung zu beginnen.

Ich denke, dass es gut gelungen ist. Jedenfalls gibt es konkrete Ergebnisse, darüber hinaus viele Ideen, wir waren pünktlich fertig, und die Leute hatten Freude bei der Arbeit.

Ein Hauch von Herbst | Frühnebel, Kastaniengeruch, Blätterrascheln. Es ist noch Sommer, aber mit einem Mal ist eine greifbare Ahnung von Herbst da. Eine feuchte Schwere legt sich auf den Tag, eine kühle Leichtigkeit unterwandert die Hitze.

Münzbedarf | Ich fuhr Bahn, übernachtete in einem Hotel, nutzte ein Schließfach am Bahnhof. Zweimal wurde ich mit altenativlosem Münzbedarf konfrontiert: Das Schließfach am Bahnhof wollte vier Euro von mir, in Münzen, durch einen Schlitz. Der Getränkeautomat im Hotel wollte zwei Euro fünfzig, auch durch einen Schlitz. Ich musste mir jeweils passendes Münzgeld herbeitauschen. Wie einst zu Kaisers Zeiten, als gäbe es kein Mobile Payment, als lebten wir in diesem Land unter einem Stein.

Wortgeschenke | Jemand sagte diese Woche zu mir: „Die Idee muss ich erstmal marinieren.“ Welch schöner Ausdruck! Den werde ich in meinen Wortschatz übernehmen. Ich habe öfter Ideen, die ich erstmal noch einlegen möchte, um zu sehen, ob sie Geschmack annehmen oder ob sie fad bleiben.

Jemand anderes schenkte mir das Wort „Methodenkarneval“ – ein Ausdruck für das kopflose Einführen von Tools und Methoden, ohne dass es eine Idee dahinter gibt (eine marinierte Idee!) und ohne dass sich etwas an Kultur und Haltung in der Organisation und bei ihren Mitgliedern ändert.

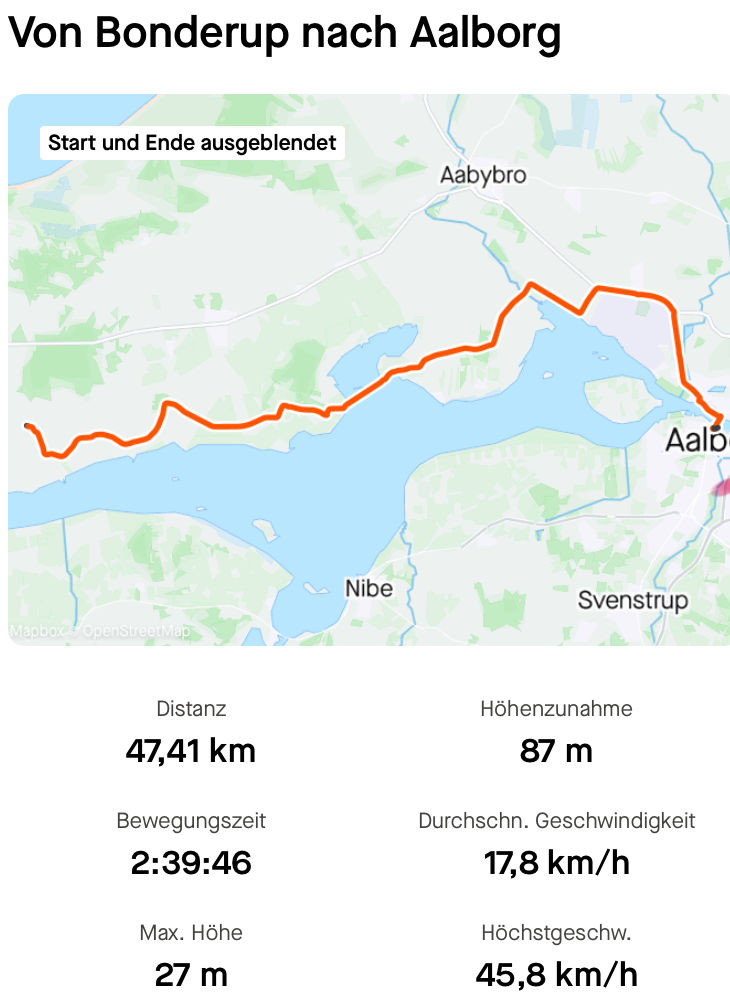

Premiere | Das Freibad ist geschlossen. Ich bin untröstlich. Am vergangenen Freitag wollte ich noch einmal hin, eine Runde schwimmen. Ich war zu spät – noch nicht zu spät für alles, aber zu spät für diesen Tag. Ich hatte vergessen, dass das Bad jetzt, am Ende des Sommers bereits um 20 Uhr schließt, nicht wie im Juni und Juli erst um 21 Uhr. Mit dem Rad fuhr ich eine Runde durch die Felder und beschloss, zwei Tage später, am letzten Öffnungstag, noch einmal ausgiebig schwimmen zu gehen.

Dazu kam es nicht. Denn am Sonntag wachte ich morgens auf und fühlte mich erstaunlich elend – gemessen daran, dass ich am Vorabend noch keinerlei Krankheitsgefühl hatte. Das Elend wurde bis zum Nachmittag noch elendiger. Ich war komplett matschig, mir war heiß, ich hustete, und mein Kopf wurde ein Ball aus Beton. Ich kroch in den Hauswirtschaftsraum, fummelte Corona-Tests aus einem lange nicht mehr gebrauchten Korb und siehe da: zwei Striche. Meine Corona-Premiere. Nach viereinhalb Jahren Pandemie bin ich nun auch dabei.

Schweine | Blumenschweine.