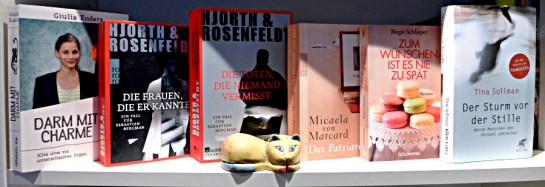

Gelesen im November und Dezember:

Giulia Enders. Darm mit Charme.

Nein, dieses Buch ist nicht überschätzt. Mir hat es gut gefallen, und ich habe einiges gelernt. Zum Beispiel, dass der Dickdarm samtig, rosa und sauber ist. Oder wie Darmbakterien und Gewicht zusammenhängen. Am interessantesten war das Kapitel zum Zusammenhang zwischen Darm und Hirn. Hier nochmal das Science-Slam-Video mit Giulia Enders.

Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt. Die Frauen, die er kannte.

Der zweite Fall für den Kriminalpsychologen Sebastian Bergmann und das Team Torkel, Billy, Vanja und Ursula: In Stockholm werden Frauen ermordet – auf die gleiche Weise, wie es einst der Serienmörder Edward Hinde hat. Der aber sitzt hinter Gittern. Ist also ein Nachahmer unterwegs? Woher weiß er dann Dinge, die nie an die Öffentlichkeit gelangt sind? Ein solider Krimi mit Nebenhandlungen aus dem Privatleben der Ermittler. Gute Unterhaltung.

Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt. Die Toten, die niemand vermisst.

Der dritte Fall für Bergman & Co.: In den Bergen wird ein Grab mit sechs Leichen gefunden. Die Ermittler können zwei von ihnen identifizieren. Die anderen vier scheint niemand zu vermissen. Hinzu kommen der Unfalltod einer Frau und zwei vermisste, afghanische Männer. Wie hängen die Ereignisse zusammen? Und wie geht es bei Sebastian und Vanja, Torkel und Ursula weiter? Wieder gute Unterhaltung, diesmal mit leichten Längen – dafür am Ende mit einem Cliffhanger.

Micaela von Marcard. Der Patriarch.

Die Geschichte eines Mannes und einer großbürgerlichen Hamburger Familie. Unter Aufsicht von drei Frauen wächst ein Patriarch heran: Franz lebt an der Binnenalster, zieht in den Krieg, liebt, baut ein Geschäft auf, gründet eine Familie. In jungen Jahren lernt er seinen Gegenpart Paul kennen, dessen Spuren man ebenfalls folgt. Die Geschichte startet ganz wunderbar, der Schreibstil ist virtuos und detailreich – vom Geruch mottenzerfressener Perücken bis zur Beschreibung des Wetters und der Stimmungen im Bürgertum; außerdem schreibt Marcard in einer etwas altertümlichen Sprache, das hat mir sehr gefallen. Leider fällt die Geschichte nach hinten ab; ab der Hälfte liest sie sich, als sei sie unglücklich gekürzt worden. Deshalb nur drei von fünf Sterne.

Birgit Schlieper. Zum Wünschen ist es nie zu spät.

Ingrid, Hedda, Gudrun und Marie-Ann treffen sich seit fast sechzig Jahren. Doch das Leben ist vorhersehbar geworden: Seniorenbridge und Tanznachmittage, mehr kommt nicht mehr. Oder doch? Gerda hat plötzlich einen jüngeren Mann – das gibt der Damenkombo Auftrieb. Sie schreiben Wünsche auf Zettel und setze sie um. Das Buch war nicht unbedingt meins – der Stil ist mir zu robust und vorhersehbar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es den Ingrids, Heddas und Gudruns dieser Welt gut gefällt. Entsprechend kann ich dieses Buch guten Gewissens als Geschenk für Mütter und Großmütter empfehlen.

Tina Soliman. Der Sturm der Stille: Warum Menschen den Kontakt abbrechen.

Die Autorin ist Journalistin. Sie volontierte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und arbeitete anschließend die ARD-Politmagazine Panorama, Kontraste, Fakt und Report aus Mainz. In ihrem Buch (das zweite zum Thema; das erste kenne ich allerdings nichts) geht es um Menschen, die den Kontakt abbrechen – und denjenigen, die sie verlassen. Soliman bietet beide Blickwinkel; zudem erzählt sie von verschiedenen Konstellationen: Mutter – Tochter, Mann – Frau, zwei Freundinnen. Ab und an ist das Buch ein bisschen redundant, aber nicht so, dass es wahnsinnig stört. Ich habe mir etliche Stellen unterstrichen; es gibt erhellende Einblicke und Sichtweisen. Sehr gut.

#

Elektronisch gelesen:

Gillian Flynn. Gone Girl.

Auf das Buch bin ich aufmerksam geworden, weil ich den Trailer des Films gesehen habe, der am 29. Januar anläuft. Die Story: Nick und Amy wohnen in New York. Als Nicks Mutter erkrankt, ziehen sie zu seiner Familie aufs Land. Die Ehe läuft zunehmend schlecht. Zwei Jahre danach verschwindet Amy. Hier beginnt die Geschichte. Schnell verdichten sich Hinweise, dass Nick Dreck am Stecken hat. Hat er seine Frau getötet? Wenn ja – wo ist die Leiche? Die Geschichte ist mittelmäßig spannend. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie im Film besser und komprimierter rüberkommt. Wer das Buch also nicht kennt, dem empfehle ich eher, ins Kino zu gehen.

Ken Follett. Kinder der Freiheit.

Der dritte Teil der Jahrhundert-Saga (Teil 1, Teil 2). Es geht um die politischen Ereignisse in den USA, Deutschland, England und der Sowjetunion in den Jahren 1960 – 1990. Der Schwerpunkt der Geschichte liegt allerdings auf den USA und ihren Rassengesetzen, auf der Ära Kennedy und Nixon. Pro: Guter Überblick über die jüngste Geschichte. Mein Geschichtsunterricht endete mit dem Jahr 1945 (und begann 1933) – deshalb ist es prima, Martin Luther King, Watergate und die Entwicklung des Kommunismus in bekömmlicher Form dargeboten zu bekommen. Contra: Obwohl das Buch wieder rund 1300 Seiten dick ist, bin ich den Charakteren nicht wirklich nahe gekommen; wie schon im zweiten Teil sind sie nur Mittel zum Zweck und dienen dazu, die geschichtlichen Ereignisse zu transportieren. Fazit: Jo. Ist okay.

Heidi Siller. Geboren in Bozen.

Heidi Siller (Blog, Twitter) erzählt die Geschichte von Helena und ihrem zu früh geborenen Sohn Arthur. Das Buch ist autobiographisch. Als Helena und ihr Mann Michael zu Besuch in Südtirol sind, setzen plötzlich die Wehen ein. Arthur wird als Extremfrühgeburt in der 25. Schwangerschaftswoche geboren – mit nur 900 Gramm Gewicht. In dem kleinen Buch erzählt Heidi Siller aus den Wochen nach der Geburt. Sie hat einen angenehm ruhigen und unaufgeregten Stil, der mir gut gefallen hat. Vier von fünf Sterne. Info: „Geboren in Bozen“ ist nur als eBook erhältlich. auch als Taschenbuch erhältlich.

#

Fazit 2014: 67 Bücher (Januar und Februar, März und April, Mai und Juni, Juli, August und September, Oktober und November).

Top 10:

- Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil

- Joachim Meyerhoff: Alle Toten fliegen hoch: Amerika

- Ann-Marie MacDonald: Wohin die Krähen fliegen

- David E. Hilton: Wir sind die Könige von Colorado

- Adriana Altaras: Titos Brille

- Pia Ziefle: Suna

- Curtis Sittenfeld: Die Frau des Präsidenten

- Rolf Dobelli: Massimo Marini

- Eva Stachnik: Der Winterpalast

- Willy Russell: The Wrong Boy

Top 3 Krimis:

- Kerstin Signe Danielsson & Roman Voosen: Rotwild

- Kerstin Signe Danielsson & Roman Voosen: Später Frost

- Die drei „Bergmans“ von Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt

Auf geht’s ins nächste Lesejahr! Aktuell auf dem Nachtschrank: „Die amerikanische Nacht“ von Marisha Pessl.