Montagsmorgens habe ich nun immer einen Termin: Ich gehe turnen. Im Fitti, mit einer Begleitung.

Meine Begleitung, nennen wir sie Richard, steht ebenso wie ich zwischen zwei Jobs. Im Gegensatz zu mir ist er bis zum Stellenwechsel kein Teilzeit-, sondern Vollzeitrentner – und hat deshalb Bedarf an regelmäßigen Vormittagsterminen, damit er weiß, wo ihm der Kopf steht. Vor lauter Freizeit.

Als Inhaberin eines Serviceblogs bin ich gerne bereit, ihm unter die Arme zu greifen. Wir treffen uns also immer Montagsmorgens, um aktiv und dynamisch in die Woche zu starten.

Unsere Dynamik wird von den zahlreich anwesenden, tatsächlichen Rentnern beflügelt. Um 10 Uhr morgens reißen wir den Altersschnitt im Fitti rasant nach unten, 70 Prozent der Anwesenden sind über 70. Das Generationenturnen ist prima:

Die Rentner bekommen etwas zu gucken und zu bereden, denn die älteren Damen freuen sich über Richard, die älteren Herren über mich, rein optisch zunächst, das ist ganz offensichtlich, aber auch inhaltlich. Sie beziehen uns gerne in ihre Gespräche ein. Es geht um Erfahrungsaustausch zwischen den Generation und darum, was man noch alles kann und was man damals konnte, wie ich das in meinem Alter mit dem Fahrradfahren halte, ob ich schon durch die Ardennen geradelt sei – nein? „Das solltest du tun, ich habe das damals gemacht, aber pass auf deinen Hintern auf, meiner brannte wie Feuer“, sagt er, wohingegen sie erwidert, ich solle besser wandern, aber nicht mit dem Partner, das gebe nur Knatsch, „mein Mann lief mir immer einen Kilometer voraus, jetzt ist er tot, damals hat die Wanderei fast zur Scheidung geführt, lass dir sich das einen Rat sein.“

Im Gegensatz zu den Feierabendsportlern, die allabendlich verbissen ihr Pensum abstrampeln, sehen die Rentner das Fitti eher als Begegnungszentrum. Ihre Muße überträgt sich auf mich, auf Richard und auf alle Anwesenden. Selbst Vormittags-Pumper, die vereinzelt im Hantelbereich stöhnen, beteiligen sich an Themen, die ich ihnen nie zugetraut hätte. Zuletzt tauschten sich zwei Maximalbemuskelte mit zwei Rentnerinnen zum Thema „Badeperlen“ aus, welche duftiger und welche schaumiger sind, für Erwachsene und für Kinder und für samtene Haut.

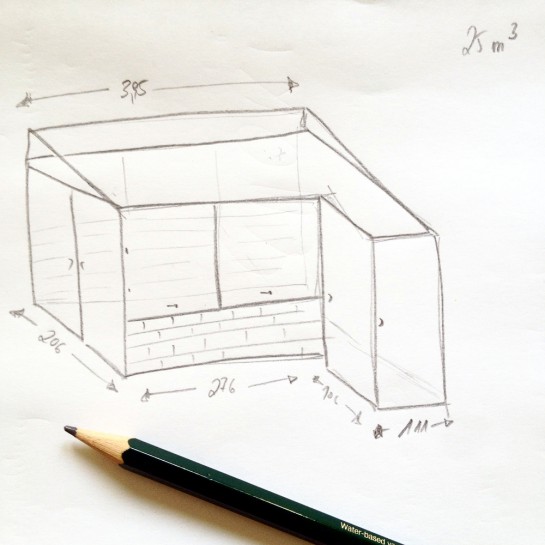

Wir stärken die Bauchmuskeln und reden dabei weiter – über Zaunaufbau, Bauarbeiten („Mein Sohn baut sich ein Dach über die Veranda“), und über den Kita-Streik, der die Rentner ebenso hart trifft wie Eltern, weil sie seit Wochen ständig auf ihre Enkel aufpassen müssen – was sie natürlich gerne tun, aber anstrengend ist es schon. Um die Aufpasserei in Zukunft durchzustehen und damit sie sich auch in einem Jahr noch in einen Sandkasten hocken können, halten sie sich im Studio fit – und müssen nun in die Beinpresse.

Ich verabschiede mich nach Hause, in den Garten. Das Gespräch setzen wir kommende Woche fort, morgens um 10. Denn das Leben braucht Struktur und einen dynamischen Wochenstart.