Anders Zorn in Hamburg, zuvor Weihnachten in Haltern

Ausflug zu Anders | Es war Anfang November, genauer ein Tag nach Allerheiligen, als Herr Buddenbohm mich schubste. Geradezu enthusiastisch – im Rahmen seiner norddeutschen Möglichkeiten – schilderte er seinem Besuch in der Hamburger Kunsthalle und berichtete von den Bildern Anders Zorns. Er endete mit dem Hinweis, dass die Ausstellung noch bis Ende Januar zu sehen sei –

Die norddeutschen oder reisewilligen Leserinnen und Leser fühlen sich bitte angemessen geschubst.

Ich fühlte mich also geschubst und schubste wiederum den Reiseleiter. Gemeinsam fuhren wir nach Hamburg.

Es ist nicht so, dass ich vorher schonmal von Anders Zorn gehört hätte. Ich bin nur mäßig kundig, was Kunst angeht, und außerdem nur durchschnittlich begeisterungsfähig. Ich mag es gefällig und nicht zu provokant; auch bin ich dankbar, wenn ich erkenne, was ich sehe.

Die Kunsthalle bot eine Führung an: eine Stunde Erklärungen zu den Bildern, dargeboten von Jeffrey Turek, einem äußerst kurzweiligen Kunsthistoriker mit amerikanischen Wurzeln. Wir amüsierten uns sehr und lernten viel. Unter anderem, dass Anders Zorn zu Lebzeiten quasi ein Superstar war. Er tourte um die Welt, nach Moskau und New York, nach Paris und Tanger und malte die Reichen und Schönen. Manchmal waren sie auch nur reich, selten nur schön, denn Herr Zorn verstand sich darauf, Geld mit seinem Handwerk zu machen.

Er malte drei amerikanische Präsidenten, darunter Grover Cleveland und seine Gattin Frances.

Cleveland soll nach Fertigstellung gesagt haben: „As for my ugly mug, I think the artist has struck it off in great shape.“ – „Was meine hässliche Visage angeht, finde ich, dass der Künstler sie sehr gut getroffen hat.“ Von Frances existieren zahlreiche Portraits, die New York Times veröffentlichte viele von ihnen. Sie war eine Stil-Ikone; in Ermangelung von Fotografie – Apparate wurden erst später erfunden – ließ sie sich oft malen, stets in den neuesten Outfits.

Zorn malte die Menschen gerne zwanglos, man möchte sagen: leicht hingefläzt.

Als der schwedische König in vollem Ornat zum Stillsitzen antrat, sagte Zorn, Orden und Gedöns solle er ablegen, die Uniform auch und etwas Schlichteres anziehen. So einer war der Zorn; das konnte er sich leisten: Den König zum Umziehen schicken.

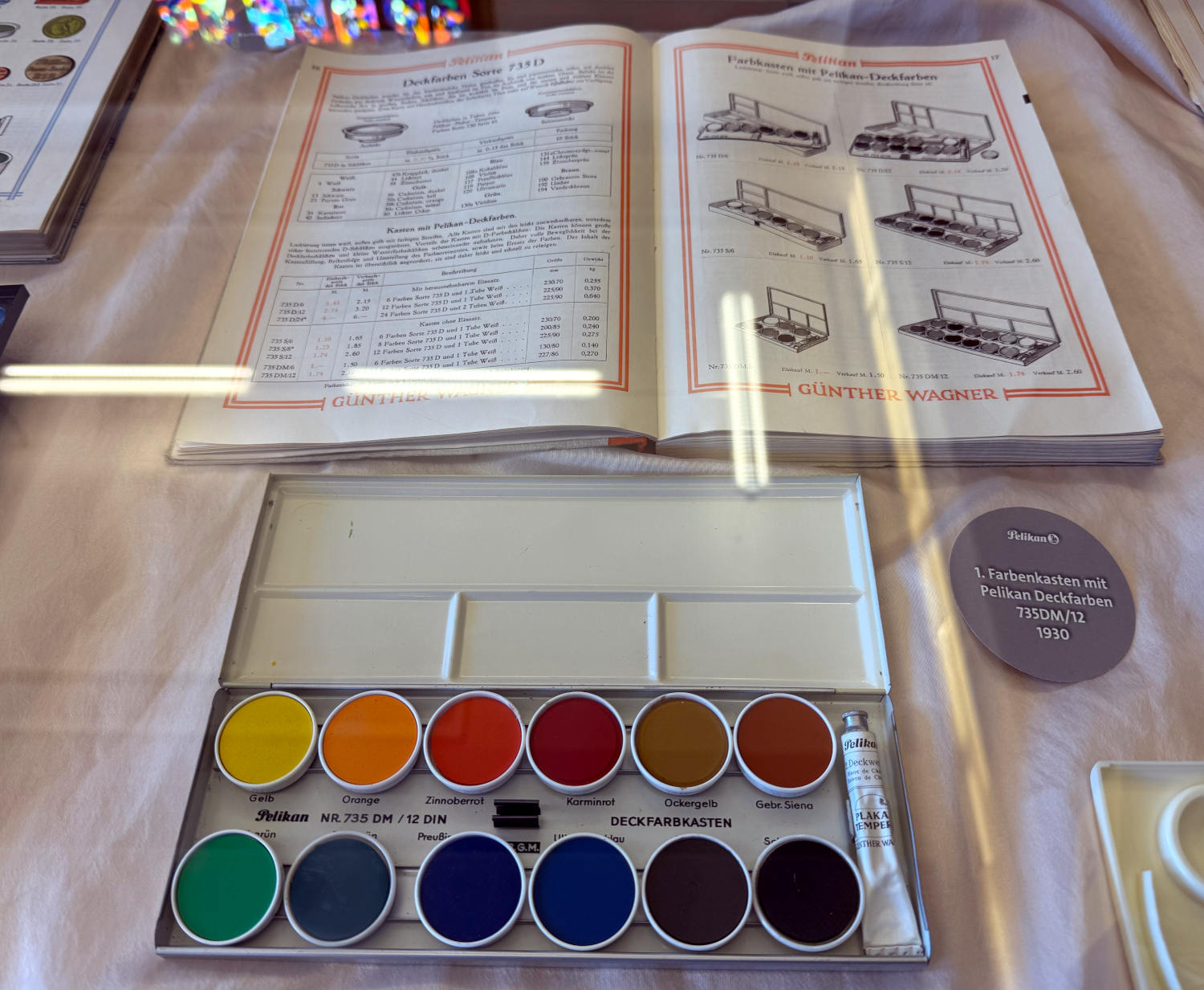

Zorn malte nicht nur Menschen. Er malte auch gerne Wasser – und das ebenfalls besonders gut. Die meisten seiner Wasserbilder sind Aquarelle. Zorn konnte also nicht nachbessern oder übermalen wie beim Öl: Sobald der Pinsel das Papier berührte, gab es kein Zurück mehr, dann war die Farbe, waren die Verläufe gesetzt.

Anders Zorn starb 1920 und geriet schon bald danach in Vergessenheit. Es gibt keine Erklärungen dafür. Vielleicht lag es daran, dass er zu gefällig malte: An Zorns Schaffenszeit schlossen sich Surrealismus und neue Sachlichkeit an. Vielleicht hatte es auch andere Gründe.

In Zorns Heimatstadt Mora in der schwedischen Provinz Dalarnas gibt es das Zornmuseet. Einige Leserinnen neigen möglicherweise zu Skandinavienausflügen. Wenn Sie in der Gegend sind, ist das sicherlich ein lohnenswerter Besuch.

American Cycles | Wo wir schonmal in Hamburg waren, besuchten wir noch eine zweite Ausstellung: Philip Montgomery in den Deichtorhallen. Ebenso wie Herr Zorn war mir bis anhin auch Herr Montgomery gänzlich unbekannt. Ich lernte, dass seine Fotografien regelmäßig im The New York Times Magazine, in der Vanity Fair und im The New Yorker erscheinen; es ist also völlig klar, wer hier die Banausin ist.

Montgomery dokumentiert das Leben jenseits der amerikanischen Greatness: Drogensucht und Naturkatastrophen; die Gefangenen, die als Firefighter bei Waldbränden aushelfen; Familien während einer Zwangsräumung ihres Hauses; die Stahlarbeiter in Wisconsin bei einer Arbeitspause; das vom Hurrican verwehte Haus; die Trump-Anhängerin mit dem Waffen-Tattoo auf dem Rücken – als stecke die Knarre im Hosenbund.

Montgomery hat schon viele vor der Kamera gehabt: Schauspieler und Sängerinnen, Journalistinnen und Polizisten, den Supreme Court, Senatoren und Präsidenten. Die ZEIT hat Montgomery anlässlich der Ausstellung interviewt und mit ihm über seine Fotografie, über Ungleichheit, Kontrolle, seine Betroffenheit während des Fotografierens und über Donald Trump gesprochen.

Die Empore der Ausstellung – sehr gut gefiel mir die Inszenierung des Vorhangs.

Das Hochhaus im Bild ist real, steht in Hamburg und ist durchs Fenster der Ausstellungsräume zu sehen. Der Rest der Hurricane-Szene ist Montgomery.

American Cycles ist noch bis zum 10. Mai 2026 in Hamburg zu Gast.

Gelesen | Die Lektüre des Hamburg-Aufenthalts passt gut zur Stimmung in der Ausstelung: Land der Gewohnheit von Ted Thompson, übersetzt von Susanne Höbel.

Protagonist Anders schmeißt nach mehr oder minder erfolgreichen Jahren im Speckgürtel New Yorks – guter Job, Frau und zwei erwachsene Kinder – sein Leben hin, verlässt die Frau und zieht in ein kleines, eigenes Häuschen, nur um zu erkennen, dass sich, nachdem er das falsche Leben hinter sich gelassen hat, nicht automatisch das richtige einstellt. Als er das erkennt, will Anders zurück und scheitert kläglich: Seine Frau hat bereits einen Neuen, und auch seine Söhne vermissen ihn nicht wirklich.

Innere und äußere Konflikte, Hilflosigkeit, gescheiterte Lebensträume und trübsinnige Seelenwelten durchziehen die Geschichte. Es ist unausweichlich, dass jemand stirbt, auf klägliche Art und Weise. Glück sucht man woanders, nicht in diesem Buch – präzise beobachtet und gut zu Papier gebracht.

Rückreise | Wir reisten mit dem Zug. Zwischen Hamburg und Haltern nur Nebel. Die Felder weiß von Dunst und Raureif, die Bahnhöfe monochrom in Vanille.

Auf dem Bahnsteig in Osnabrück eine Frau mit Kind, beide müde gehend, das Kind mit einem Luftballon unter dem Arm; er hat die Form einer Zeichentrickkatze. Die Mutter mit Geschenktüten an der Hand, darauf ein lachender Weihnachtsmann.

Auf dem Bahnsteig in Münster ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn geht ihn bis zum Knie und liest alle Zahlen vor, die er sieht, die Sieben, die Zweiundvierzig und die Sechzehn, die Sechsundzwanzig und die Neun. Er fragt, aus welcher Richtung der Zug kommt und nach wie vielen Halten sie aussteigen werden. Der Vater beantwortet alle Fragen geduldig, über der Schulter einen Koffer in Gestalt eines Löwen.

Frühe Belege | Eine Sache sei noch erwähnt: In der Kunsthalle besuchten wir auch die Alten Meister. Wir entdeckten einen frühen Beleg von Social-Media-Aktivitäten. Max Liebermann malte 1887/1889 eine erste Social-Media-Beauftragte bei ihrer Arbeit auf den Feldern der Niederlande, wie sie gerade eine Netzflickerin für ein Reel in Szene setzt.

Chronistenpflicht | Und auch hiervon sei Kunde gegeben: vom Feste der Weihnacht, wie es von alters her Brauch ist. Denn es begab sich zu derselben Zeit, da der heilige Abend gekommen war, dass sie sich versammelten unter dem Baum, der leuchtete im Schein vieler Lichter.

Und sie brachen das Brot und setzten die Brühe ans Feuer, und sie bereiteten Fleisch und Gemüse und aßen, bis keiner mehr Mangel hatte. Und sie gaben einander die Gaben und öffneten sie, und Dank erfüllte ihre Herzen.

Darnach aber taten sie ein Spiel, das rief hervor, was in der Vergangenheit erklungen war; und sie ordneten die Lieder und behielten sie in ihrem Herzen.

Alte und Junge trugen bei, ein jeder nach seiner Art. Und sie spielten bis in die tiefe Nacht; da wurden ihre Glieder müde, und sie legten sich nieder zur Ruhe.

Und am folgenden Tage geschah es, dass sie auszogen aus Münster und aus Menden, aus Ardey, aus Siegen und aus Dortmund, und sie kamen zusammen an dem Ort, der genannt wird Haltern am See. Und ihrer waren elf an der Zahl, Junge und Alte, und ihre Herzen waren fröhlich. Und sie aßen und tranken, wie es ihnen überliefert worden war.

Als aber die Stunde gekommen war, nahmen sie ihre Sitze und versammelten sich in der guten Stube. Und sie teilten Gaben untereinander und erzählten, was ihnen widerfahren war. Und als die Sonne sich neigte zum Untergang, aßen und tranken sie erneut. Sie aßen vom Brot und von der Suppe, von den Speisen und den süßen Gaben. Und da sie müde geworden waren, brachen sie auf und kehrten zurück ein jeder in sein Haus, matt am Leib, doch erquickt an der Seele.

Leser’innenfrage | Die aktuelle Frage auf der Themen-Vorschlagsliste beantworte ich beim nächsten Mal. Vielen Dank dafür!

Schweine | Die Schweine bekamen getrockneten Löwenzahn zu Weihnachten, ließen sich aber keine Dankbarkeit anmerken. Nachfolgend ein Bild vom Oma-Schwein, das neuerdings gerne im Essen sitzt. Verständlich, dann hat man weniger Mühe.