Am Freitag war ich auf einer zauberhaften, kleinen Bloglesung.

Gelesen haben Patricia Cammarata aka das nuf, Isabel Bogdan und Maximilian Buddenbohm. Veranstalter war die GLS-Bank um Johannes Korten, der auch zwei Stücke vorgelesen hat.

Kann losgehen. #rumsblog /cc @jkorten @dasnuf @Buddenbohm pic.twitter.com/1wTI2Xegl4

— Katti (@Katti) February 6, 2015

Frau Bogdan las einen Text aus „Sachen machen“, nämlich wie sie in Wacken war.

Frau Nuf las einen Bauchwobbeltext und über das Experiment Aufwachteller.

Herr Buddenbohm las einen Text übers Tanzen beziehungsweise sein Selbstbild als ausgelassener Hanseat. Außerdem einen Text über ein Liebespaar. Und über Playmobil und die Sehnsucht nach dem Klack.

Es war ein bisschen wie Klassentreffen. Denn es waren natürlich nicht nur die Lesenden dort, sondern auch andere Menschen aus dem Internet. Das war sehr schön.

Können wir eben kurz darüber reden, dass ich mich nicht traute, @dieliebenessy anzusprechen?

Wie so n schüchternes Mädchen. Pfft.

— Tante Emma (@_Gemischtwaren) February 6, 2015

In solch einem Fall möchte ich Sie bitten, sich einfach mit einem freundlichen „Hallo!“ an mich zu wenden. Am besten natürlich mit einer Waffel, es geht aber auch ohne.

Es ist nämlich so: Wenn Sie kein Bild von sich im Internet haben, erkenne ich Sie so schlecht. (Das ist überhaupt sehr spooky: erkannt zu werden, ohne selbst Leute zu kennen).

Noch mehr Nachlese:

- bei Maximilian Buddenbohm

- bei Mama notes

- der Fotostream zur Lesung von der GLS-Bank

- alle Tweets zum Hachtag #rumsblog

Den Livestream des Abends soll es beizeiten auch als Video geben.

Letztens war ich im Baumarkt um die Ecke und habe mir eine Handwerkerlatzhose gekauft – fürs Tapetenabreißen.

Meine Bob-der-Baumeisterisierung erreicht ein neues Level. Besitze seit eben eine Handwerkerlatzhose. pic.twitter.com/1U2cWeuTB6

— Vanessa Giese (@dieliebenessy) January 28, 2015

Die Hausfarbe meines Hellweg-Baumarktes ist ein fröhliches Rot. Die Farbe meines Shirts war an diesem Tag: ein fröhliches Rot.

Ich stehe also in Latzhose in der Latzhosenabteilung, es dauert keine Minute, und ein Oppa kommt auf mich zugeschlappt.

„Wo hammse denn Mülltüten, die großen blauen?“

„Rechts den Gang runter, an der Sanitärabteilung vorbei. Dahinter kommen die Putzmittel und Haushaltswaren.“

Es ist nämlich so, dass ich seit dem großen Renovierungsbootcamp 2013 nicht nur eine goldene Clubkarte im Hellweg besitze, sondern mich auch bestens im Sortiment auskenne. Ich möchte fast behaupten: Jede Art von Ware und ihr Aufenthaltsort sind mir inzwischen bekannt – egal ob Schrauben, Nägel oder Dübel, Rigips, Aluprofile und Strukturputz, egal ob Klobrillen und Schlauchschellen, Kabel, Leuchten, Schalter oder Grills, Rasensamen und Kübelpflanzen.

Ich prüfe noch kurz den Sitz der Hose, da kommt schon der Nächste.

„SILIKON?!“, brüllt er mich an.

„Links den Gang hoch, vor dem Laminat – dort befindet sich ein Regal. Da sind auch die passenden Spritzen.“

„Kann ich dat auch für Türzargen nehmen? Wenn da so’ne Lücke is zur Wand? Ich will da auch noch drüberstreichen!“

„Dann besser Maleracryl. Das finden Sie bei den Farben. Rechts runter, an den Tapeten vorbei, erster Gang rechts, neben den Lasuren.“

Für meinen nächsten Besuch handle ich Provision aus.

Frau Cammarata kennt das übrigens auch:

Anfängerinnenfehler: mit gelbem Pulli zu IKEA

— Patricia Cammarata @dasnuf@mastodon.social (@dasnuf) February 5, 2015

Sehr faszinierend: Guillaume Nery ist Freediver – taucht nur mit Maske und Flossen bis zu 125 Meter tief.

Unten am Meeresgrund lässt er sich offensichtlich gerne treiben. So sieht das dann aus:

[via Herr Winks, Website von Les films engloutis]

Da war ich also wieder und riss Tapeten ab.

Ich habe ihn schon vermisst, den Duft frisch eingeweichter Tapete. pic.twitter.com/FOtuislG1O

— Vanessa Giese (@dieliebenessy) January 31, 2015

Wir erinnern uns alle noch an mein Renovierungsbootcamp. Erst legten die Handballmädels Hand an, dann nur noch ich selbst, mal alleine, mal gemeinsam mit Freunden. Meine Wohnung, in den 1960er Jahren erbaut, hatte pro Jahrzehnt eine Tapetenschicht konserviert; außerdem zwei Schichten an Bodenbelag. Eine archäologische Fundstätte, das Troja Dortmunds. Nach dem Abtragen aller Schichten war sie zwei Quadratmeter größer als gekauft.

Tapeten abreißen also.

Ich sage es direkt vorweg und in aller Deutlichkeit: Ich möchte keine Ratschläge. Sparen Sie sich Tipps. Tapetenlöser, Tapetentiger, Dampfreiniger, Nagelroller, Elektroschaber – wenn ich eines dieser Worte in den Kommentaren lese, kommen Sie auf die Blacklist. Ich will nichts hören, gar nichts.

Denn der ganze Scheiß nützt nix.

Nullkommanix.

Ich habe es ausprobiert. Alles. Und ich weiß eins: Derjenige, der als erster ein wirksames Mittel zum Tapetenabreißen erfindet, quasi die sich auf Knopfdruck selbst lösende Tapete, ist ein gemachter Mann. Oder Frau. Wenn ich Sie wäre, würde ich meine gesamte Energie auf diese Fragestellung fokussieren. Danach können Sie auf Ihren Geldbergen Schlitten fahren, dann sind Sie Dagobert Duck und der Welt rettende Heiland in einer Person.

So stand ich aber am Wochenende da, mit Spachtel, Spüli und Spritzpistole und weichte Tapeten ein. Nicht in den eigenen vier Wänden, diesmal war ich ausgeliehen. Die erste Lage ging prima ab, dann aber kam eine zweite zum Vorschein, eine Art Seidentapete, vielleicht war’s auch chinesisches Reispapier, keine Ahnung. Den hauchfeinen, widerstandsfähigen Belag, eins mit der Wand, konnte man entweder trocken abknibbeln oder eingeweicht zentimeterweise runterschaben.

Ihnen gruselt es? Ich setze noch einen drauf: unter der Decke.

Sie stellen sich nun sicher die Frage: Konnte man die nicht dranlassen? Einfach wieder Raufaser drüber – feddich. Nein, so einfach ist das nicht. Nicht, wenn man Wände und Decke danach tapetenlos weiterverarbeiten möchte, mit Farbe oder Strukturputz. Alles musste runter.

Das Positive: der Trainingseffekt. Nichts ist wirkungsvoller gegen Winkfleisch, als einfach mal sechs Stunden über Kopf zu arbeiten. Um anschließend die Haare zu waschen, kriegt man die Arme zwar nicht mehr hoch, dann reibt man den Kopf leise wimmernd an der Duschwand. Aber sonst: eine super Sache.

Deshalb bin ich beim nächsten Termin auch wieder dabei. Weil’s so schön macht.

(Beitrag beim Masseur diktiert)

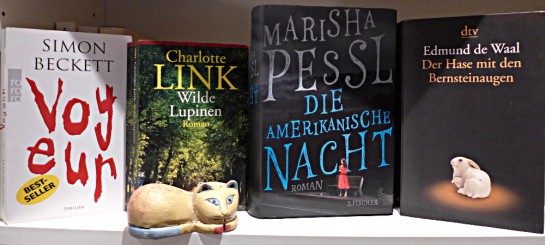

Gelesen im Januar 2015:

Simon Beckett. Voyeur

(Aus dem Englischen von Andree Hesse)

Ein früher Beckett, der viele schlechte Kritiken hat. Ich fand ihn allerdings gut – das scheint eine grundsätzliche Sache bei mir zu sein: Hochgelobte Bücher finde ich meist nur mittel, warum sollte ich als schlecht bewertete Bücher dann nicht gut finden? Darum geht’s: Donald Ramsey ist Gallerist in London und beinahe asexuell. Er hatte noch nie eine Beziehung; seine Erotik beschränkt sich auf die Sammlung frivoler Gemälde. Nachdem er seine Mitarbeiterin Anna zufällig beim Umziehen beobachten konnte, empfindet er plötzlich doch eine ihm bislang unbekannte Leidenschaft. Anna ist jedoch glücklich verliebt. Als sie beschließt, mit ihrem Freund in die USA zu ziehen, ergreift Donald die Initiative. Keine hohe Literatur, aber ein unterhaltender Krimi, der sich langsam entwickelt.

Charlotte Link. Wilde Lupinen

Der Titel führt in die Irre: Er klingt nach pilcheresk-schnulligem Frauenroman, hat jedoch deutlich mehr Tiefgang. Das Buch ist die Fortsetzung von Sturmzeit, in dem es um die Geschichte der Familie Lavergne während des Ersten Weltkriegs geht. „Wilde Lupinen“ ist nun in der Zeit des Zweiten Weltkriegs angesiedelt: Felicia ist erfolgreiche Unternehmerin in München, ihre Tochter Belle Schauspielerin in Berlin. Als die Nazis an die Macht kommen, finden beide ihren eigenen Weg, um zu überleben. Es gibt zudem zahlreiche Nebenhandlungen. Eine gute Geschichte, durchaus vielschichtige Charaktere, lässt sich prima lesen. Ein bisschen stört der Schreibstil Links, der – recht adjektivlastig – nicht sehr viel Raum für eigene Gedanken lässt. Alles in allem ist das aber zu verschmerzen. Charlotte Link hat letztendlich eine ähnliche Trilogie geschrieben wie Ken Follett mit „Sturz der Titanen“, „Winter der Welt“ und „Kinder der Freiheit“ – aus meiner Sicht sogar die bessere.

Marisha Pessl. Die amerikanische Nacht

(Aus dem Amerikanischen von Tobias Schnettler)

Ein Buch, das sein Potential verschenkt. Zuerst zur Geschichte: Ashley Cordova ist tot. Sie 24-Jährige liegt in einem Aufzuchtschacht, ein Suizid. Ihr Vater Stanislas ist ein ebenso berühmter wie eigenwilliger Regisseur, der Horrorfilme dreht und sich vor der Öffentlichkeit versteckt. Legenden umranken seine Person. Der Journalist Scott McGrath und zwei Helfer machen sich auf die Suche nach der Wahrheit. Das Besondere an dem Buch ist die grafische Aufmachung: Autorin Marisha Pessl (ihr erstes Buch „Die alltägliche Physik des Unglücks“ fand ich großartig) arbeitet mit Zeitungsschnipseln, Bildern und Webseiten. Aus meiner Sicht die Zukunft des gedruckten Buches, die Idee ist wirklich super – wenn nicht die Geschichte so nichtssagend wäre. Ich habe sie nämlich nicht kapiert. Das heißt: Kapiert schon, aber die Basis, auf der die ganze Geschichte aufbaut, die Geheimniskrämerei um den Regisseur, ist mir ein Rätsel geblieben. Von daher: gut gemeint, aber leider nicht gut.

Edmund de Waal. Der Hase mit den Bernsteinaugen: Das verborgene Erbe der Familie Ephrussi

(aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauser)

Das Buch wurde mir vor rund einem Jahr in den Kommentaren hier empfohlen. Edmund de Waal, Nachkomme der jüdischen Bankiers- und Handelsfamilie Ephrussi, verfolgt die Spur von 264 Netsuke. Netsuke sind japanische Miniaturschnitzereien. Charles Ephrussi hat sie Ende des 19. Jahrhunderts gekauft und nach Paris gebracht, dann zur Hochzeit an Verwandte nach Wien verschenkt, wo die Haushälterin sie schließlich vor den Nazis rettete. Am Ende fanden sie den Weg zurück nach Japan. Die Figuren sind ein erzählerisches Mittel – eigentlich wird die Geschichte der Familie Ephrussi erzählt. Im ersten Kapitel (Paris) habe ich zwischenzeitlich einige Seiten überblättert; doch ab Wien wird das Buch besser. Ein lesenswertes Panorama.

#

Elektronisch gelesen:

Fabio Geda. Der Sommer am Ende des Jahrhunderts

(aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt)

Ein ganz tolles, geradezu wunderbares Buch. Ich bin absolut hingerissen. Für mich schon jetzt eines der besten Bücher 2015. Zeno ist zwölf und muss für einen Sommer zu seinem Opa ziehen: Bei seinem Vater wurde Leukämie diagnostiziert, er kommt in eine Spezialklinik, die Mutter begleitet ihn. Zeno wird also bei seinem Opa untergebracht – den er nicht kennt, von dem er nicht einmal wusste, dass er noch lebt. Der Alte wohnt in einem Dorf in den Bergen, ist schroff und wortkarg. Die kleine Alm-Öhi Geschichte spielt abwechselt in der Gegenwart des zwölfjährigen Zeno und in der Vergangenheit, in der Zeit, als der Opa heranwuchs. Im Laufe der Lektüre fügen sich die beiden Geschichten wunderbar ineinander. Ein feines, leises, warmherziges und kluges Buch.

Steven Spielberg hat einen Film produziert. Sprecherin ist Meryl Streep.

Das Thema: Auschwitz-Birkenau. Vor 70 Jahren haben sowjetische Truppen das Konzentrationslager befreit.

Der Film ist 15 Minuten lang und lohnt sich. Auch wegen der Mittel, die Spielberg nutzt, um das Thema zu transportieren.

http://youtu.be/GDxuAVDkDtY

Es ist schon circa 15 Jahre her, dass ich die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht habe (in Auschwitz war ich noch nicht). Wenn ich mich recht entsinne, stehen dort nicht mehr viele Gebäude; von den Baracken standen nur zwei nachgebaute. Sonst waren nur Grundrisse zu sehen.

Es gab eine Führung; die Führerin hat nur beschrieben, wie viele Menschen dort gelebt haben, wie ihr Alltag aussah. Zahlen, Daten, Fakten.

Trotzdem – oder gerade deswegen – hat mich der Besuch sehr bewegt. Die Beschränkung auf Sachliche, dazu die eigene Vorstellungskraft: Es muss monströs gewesen sein, was dort geschehen ist.

Am nachdenklichsten hat mich der Hinweis gemacht, dass die Lagerinsassen täglich in einem Marsch durchs Dorf geführt wurden, um in der Umgebung zu arbeiten.

Und die Menschen in Dachau? Haben sie gedacht, es habe schon alles seine Richtigkeit? Es müsse ja einen Grund geben, warum sie im Lager sind? Ahnten Sie, was vor sich ging? Wussten sie es und hatten einfach Angst?

When I visited Auschwitz, our guide said: 'Extremism does not explain what happened here. Only conformity does.'

— Ian Dunt (@IanDunt) January 27, 2015

Was hätte ich getan, wenn ich seinerzeit dort gelebt hätte?

Ich weiß es nicht. Und das macht es am schlimmsten.

[Film via Max]

Die ersten Lieblingstweets des Jahres 2015:

"Komisch, ich glaub, meine Eckzähne sind länger geworden."

"Hast Du mal in den Spiegel geschaut?"

"Da ist nix zu sehen."— Heinrich IX (@drhuch) January 2, 2015

https://twitter.com/svensonsan/status/551486794693623808

https://twitter.com/UteWeber/status/553229452986286081

Ruckzuck entwurzelte Zyklon Ziesel Utz die Zypresse. Schmunzelnd zupften die Zuschauer an ihren Zwickern ehe sie über die Wurzeln purzelten.

— Child of Life (@wousel) January 10, 2015

https://twitter.com/Mofatempler/status/554550298480750592

Ein Busen durchschnittlicher Größe ohne BH bewegt sich pro gelaufenem Kilometer etwa 80 Meter auf und ab.

— Faktastisch (@faktastisch) January 13, 2015

https://twitter.com/dandyliving/status/555375162296926208

Treffen sich zwei Schachtelsätze auf dem Zauberberg, sagt der eine zum anderen: "Hat Mann Dich auch hier ausgesetzt?"

Lustig, oder?

— Naum Burger (@Naum_Burger) January 14, 2015

sah man walter freiwald und herrn von bödefeld schon mal im gleichen raum? #ibes

— murkel moriarty. (@murkeleien) January 16, 2015

https://twitter.com/Die_Begum/status/556207531824271360

"Eine Fahrkarte,bitte!"

"Einfache Fahrt?!"

"Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen?!"— Decadance (@deca_dance) January 17, 2015

Der traurige Moment, wenn du einen Tortilla in der Dip-Soße verlierst

und einen Rettungstortilla losschickst, der dann abbricht!— Adnan Imamovic (@Adnan_Imamovic) January 17, 2015

https://twitter.com/Buddenbohm/status/556566314719117312

"Das hier ist übrigens Google Earth. Du kannst alles ansehen, den Regenwald, Ozeane, die Arktis, unfassbar!"

"Wow!! Zeig mal mein Haus!"

— KönigsMörder (@Scharlachrot_83) January 19, 2015

"Seit wann hast du eigentlich einen Hund?"

Das ist ein YPS-Urzeitkrebs.

Von 1985.— Wassagtihrdazu (@Wassagtihrdazu) January 20, 2015

Praktisch, dass man als Atheist unabhängig von Religionszugehörigkeit nur die Menschen hassen muss, die kein Reißverschlussverfahren können.

— Patzilla (@PatzillaSaar) January 23, 2015

https://twitter.com/Buddenbohm/status/558899410969849857

Keiner bewegt sich! Mir fehlt ein Zacken in der Krone.

— suga (@a_gussa) January 24, 2015

Wenn das Kind im Schlafzimmer weiter so pupst und rülpst, bleibt uns in der Pubertät ein peinliches Gespräch über Verhütung erspart.

— scheffi (@scheffilein) January 26, 2015

https://twitter.com/wittschicat/status/560474635998068736

"Mein Knie tut immer noch weh."

"Was tuts?"

"Weh."

"Welches Kind?"

"Mein Knie."Der Dialog, das Geheimnis einer guten Ehe.

— Child of Life (@wousel) January 28, 2015

Es gibt Menschen, die oft Abschied feiern müssen. Aus beruflichen Gründen. Oder aus persönlichen. Weil sie oft umziehen. Oder weil sie ihr Leben mit Menschen teilen, die sich ihrerseits verabschieden.

In früheren Zeiten mag es noch mehr Abschiede gegeben haben als heute. Die Menschen starben schneller. Sie wurden verschleppt. Oder verheiratet. Es gab Kriege.

Bei Zeit Online findet sich ein wunderbarer Beitrag übers Abschiednehmen und Loslassen. Er ist von Sven Stillich.

Sven Stillich schreibt:

Es gibt in Deutschland ein bekanntes Schild. Darauf steht: „Wir bitten Sie, diesen Ort so zu verlassen, wie Sie ihn vorgefunden haben“. Gilt das auch für Menschen? Kann man einen Freund oder Partner verlassen, wie man ihn angetroffen hat? Nein.

Ich lese das, mein Herz wird schwer. Es müsste nicht nur einfach ein „Nein“ dort stehen, sondern ein energisches „Nein!“, ein „Natürlich nicht!“. Mir kommt die Geschichte vom kleinen Prinzen in den Sinn, dem der Fuchs sagt: „Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“

Denn was passiert, wenn wir uns einander vertraut machen? Stillich:

Wir lernen, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen, übernehmen seine Angewohnheiten oder ihren Humor, tauschen Ideen aus. Die Nervenbahnen zweier Gehirne verdrahten sich – und es bildet sich etwas, was Wissenschaftler „transaktives Gedächtnis“ nennen. Wir lagern Wissen in den anderen aus: Ich weiß nicht, wo die Kerzen sind, aber ich weiß, dass mein Partner das weiß. […]

Was also geschieht, wenn Menschen verlassen werden? Sie verlieren buchstäblich ihren Kopf. Sie sitzen nun da mit einem Humor, der nicht der ihre ist, mit Ritualen, die kein Gegenüber mehr haben, mit Gehirnstrukturen, die sie früher nicht hatten – und die sich über Monate oder Jahre hinweg nicht neu verdrahten werden.

Wir verlieren nicht nur den Anderen, wir verlieren auch uns selbst.

„Warum hast du dich überhaupt in dem Anderen verloren!“, maulen entrüstet diejenigen, die noch nie geliebt haben; die vielleicht auch nicht lieben können. Aber das ist ja das Schöne an der Liebe: Das man sich im Anderen verlieren und sich selbst dort finden kann; dass man nicht weniger wird, wenn man liebt, sondern aneinander wächst. Ich bin ich, für mich allein, aber noch mehr mit dir. Wie der Raum, der größer wird, wenn eine seiner Wände ein Spiegel ist.

Wenn wir nun loslassen – wollen oder zum Loslassen gezwungen werden; wenn wir nun also Abschied nehmen, dann verlieren wir nicht unser Selbst. Wir verlieren nur die Möglichkeit, dieses Selbst in seiner Ergänzung zu leben. Wir werden unserer Entsprechung beraubt. Wo die Straße früher einen Bogen machte, endet sie nun in einer Schranke: Hier ist nun Ende. Hier hat jemand abgeschlossen. Es braucht neue Trampelpfade, um zu dem Ort zu gelangen, den es zwar immer noch gibt, der aber neu erschlossen werden muss.

Das Gute an alldem: Ist er schließlich neu erschlossen, haben wir durch den Abschied nicht nur jemanden verloren. Wir haben auch an Selbst gewonnen – an Erlebnissen und Empfindungen, an Achtung, Entschlusskraft und Erkenntnis. An neuen Wegen. So bleibt jeder Verlust immer ein Verlust. Und ein Gewinn; jeder Abschied ist ein neues Kennenlernen.

Und immer noch gilt, was ich vor nunmehr acht Jahren schrieb:

Die Einsicht, dass es im Leben keine Wiederholung gibt, dass die zweite Chance, wenn sie sich überhaupt bietet, nur die Illusion einer Möglichkeit und nicht das Original sein kann, macht einen kurzen Moment lang traurig. Doch dann fasse ich mir ein Herz und flüstere erhobenen Hauptes zurück: „Aber es gab uns. Das allein ist, was rückblickend zählt.“

Olga steht im Schlüpfer vor dem Kleiderschrank, als das Telefon klingelt.

Sie schaut auf das Display, zögert kurz. Dann nimmt sie ab.

„Olga, meine Liebe“, hört sie Emmett säuseln. „Wie läuft’s bei dir? Alles newton?“

Es ist 7 Uhr 11. Sie hat jetzt keine Zeit, um zu telefonieren.

Einhändig wühlt sie in ihren Büstenhaltern. „Weshalb rufst du an?“

„Warum so kurz ab, mein Herz? Ich möchte nur deine Stimme hören.“

Sie atmet tief ein. Wecker um sechs Uhr einunddreißig. Einmal Schlummertaste. Aufstehen um sechs Uhr vierzig. Verdauung um sechs zweiundvierzig. Dusche um sechs fünfzig. Jeden Morgen dasselbe. Jeden Tag die Präzision, die sie liebt. Doch nun springt die Uhr auf sieben zwölf, es ist das Ende der Ankleidezeit, und sie trägt nur ein Höschen.

„Ich habe jetzt keine Zeit für Schwerenöter.“ Wo ist nur der rote BH?

„Olga. Mein Herz. Gönn einem alten Mann etwas Oxytocin. Seit deinem Anruf in Sankt Moritz …“

„Dann triff mich in meinem letzten Sommerurlaub. Dort war mir ohnehin langweilig.“

„Ich bitte dich! Ich reise ja gerne nach 2014 zurück. Aber doch nicht ins Nordpolarmeer.“

Worte, Worte, Worte. 40 Sekunden Geplapper, die sie eigentlich zum Bestreichen ihres Frühstücksbrotes benötigt. Aber nun gut. Wenn sie ihn schonmal in der Leitung hat:

„Wann bringst du mir den Fluxkompensator?“ Sie findet den roten BH, fischt ihn aus der Schublade und klemmte sich das Telefon zwischen Ohr und Schulter.

„Ich muss erst noch einige Dinge erledigen.“

„Wir sollten ihn testen, bevor wir ihn bei Jong-un zum Einsatz bringen.“

„Bis Juni ist noch Zeit. Du bist zu perfektionistisch, meine Liebe. Entspann dich.“

Sie legt sich den BH um. Dabei entgleitet ihr das Telefon, fällt zu Boden und poltert gegen den Wäschekorb.

„Olga? Liebes!?“, krächzt es aus der Otterbox.

Mit routinierten Handgriffen schiebt sie ihr Dekolleté zurecht.

„Bist du noch dran? OLGA?“

Sie zieht die Schiebetür ihres Pax zur anderen Seite. Heute ist ein Tag für ein Kostüm. Ein strenges Kostüm.

#

Sie sitzt am Schreibtisch. Zum ersten Mal, seit sie im Zentralbüro arbeitet, fühlt sie sich unausgeglichen. Eine emotionale Disproportion. Sie braucht dringend etwas Erdendes. Unschlüssig klickt sie sich durch die Seiten des Betriebssports. „Energie durch Yoga.“ Sie klickt weiter. „Polwanderung gegen die innere Unwucht.“ Klick. „Wellenreiten für Physiker.“

Sie trägt sich gerade für „Zeitmanagement mit Diana Gabaldon“ ein, als Euler hereinstürzt.

„Tschulligung“, keucht er, reißt sich seine Funktionsjacke vom Leib und weht dabei einige Papiere von Olgas Schreibtisch.

„Euler, Sie Flächenblitz. Nicht so hastig.“

„Ich habe die Lösung.“

„Ein Sedativum für Jong-un?“

„Die Gravitonen.“ Er wirft seine Jacke über den Haken und verschwindet schnurstracks im Labor.

Olga steht seufzend auf und folgt ihm.

„Sie müssen sich schon etwas genauer ausdrücken.“

Euler zieht seinen Kittel über und startet die Zentrifuge. „Ich habe an Sie und Emmett gedacht.“

„Was hat das mit Wissenschaft zu tun?“

„Die Massenanziehung, Professorin Mega!“

Entrüstet schaut sie an sich hinab, dorthin, wo ihr Körper leicht konvex von der Tangentialebene abweicht. So ein impertinenter Flegel! Sie setzt zu einer Standpauke an.

„Wir versuchen immer“, fährt Euler fort, „die Existenz von Gravitonen mittels physikalischer Theorien nachzuweisen. Renormierbare Quantenfeldtheorie! Alles Quatsch! Sogar beim alten Alighieri hieß es doch schon: L’amor che move il sole e l’altre stelle.“

„A propos amore. Haben Sie über die Äquatorkreuzfahrt nachgedacht, die ich Ihnen vorgeschlagen habe?“

„Verstehen Sie denn nicht? Gravi-TONE! Hor-MONE!“

„Wenn Sie zu Hause Probleme haben …“

„Wir müssen nicht im Universum suchen, um die kleinsten Träger der Gravitationskraft zu finden! Die Lösung ist IN UNS!“

Olga runzelt die Stirn.

„Alles Libido!“ Seine Wangen sind erhitzt. Er transpiriert heftig.

Ihr wird leicht übel. Ein schwitzender, erregter Mann! Wo doch schon Emmett … – Sie braucht frische Luft, dringend. Und ein Seminar.

Reifenquietschen dringt durch das geöffnete Fenster. Ein Scheppern. Dann ein Zischen. Ein Stöhnen. Und Stille.

#

Fortsetzung folgt.

Nur Bahnhof verstanden? Hier geht’s zu Teil 1.